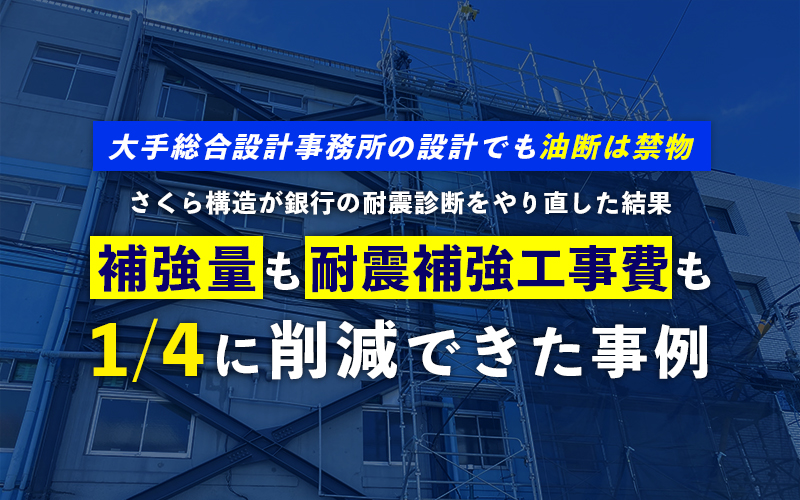

これからお話しする内容は、さくら構造が銀行の耐震補強設計を見直してほしいとスーパーゼネコンより依頼を受けた事例です。

やり直しの理由は、「営業を停止せずに工事できるプランに変更したい」。

スーパーゼネコンの担当者は、日本有数の総合設計事務所から提出された補強設計案に対して「補強量が多すぎる」という違和感もお持ちでした。

その補強設計案を手がけた総合設計事務所の名前を聞いて、やり直してもあまり大きな差は出ないだろうと予想していたさくら構造でしたが、耐震診断からやり直した結果、驚くべき診断結果が出たのです。

それでは、事例をご紹介します。

事例の背景

依頼主はスーパーゼネコンA社。銀行の耐震診断・補強設計を日本有数の大手総合設計事務所が行っていたが、補強量が多く銀行を営業しながらの工事は現実的ではなかった。

このままでは耐震補強工事を進めることはできない。

他の補強方法は無いのか? 提案された補強設計は補強量があまりに多くはないか?

そこで、日頃から構造設計を依頼しているさくら構造へ、耐震診断からのやり直しを依頼することになった。

物件の概要

| 構造種別 | S造(鉄骨造) |

|---|---|

| 階数 | 地上2階塔屋1階 |

| 施工床面積 | 約600㎡ |

| 用途 | 銀行 |

登場人物

“居ながら工事”ができないプランのためやり直しに

大手総合設計事務所による耐震診断・補強設計が完了したころ。この耐震補強設計案では、銀行業務を停止して工事をする必要があることがわかりました。

スーパーゼネコンA社

スーパーゼネコンA社

今のプランだと3か月間は営業が出来ないそうです

銀行(お施主様)

銀行(お施主様)

それは無理ですよ!業務は絶対に止められません

スーパーゼネコンA社

スーパーゼネコンA社

困ったな・・・そうだ。

耐震診断・補強設計のことなら、さくら構造に相談してみよう

日頃よりさくら構造へ耐震診断・補強設計を依頼しているスーパーゼネコンA社の担当者は、さっそくさくら構造へ相談しました。

スーパーゼネコンA社

スーパーゼネコンA社

“居ながら工事”が出来ないことも問題ですが、明らかに補強量が多い気がするんですよ。見直してもらえませんか。

こうして依頼を受けたさくら構造でしたが、営業担当は次のように考えていました。

さくら構造営業窓口

さくら構造営業窓口

たしかに補強量が多いから多少は減らせると思うけど・・・

なにせ上場もしている大手総合設計事務所の設計だし、あまり変わらないかもなぁ。

耐震診断は驚きの結果となりました

2社の耐震診断結果を比較

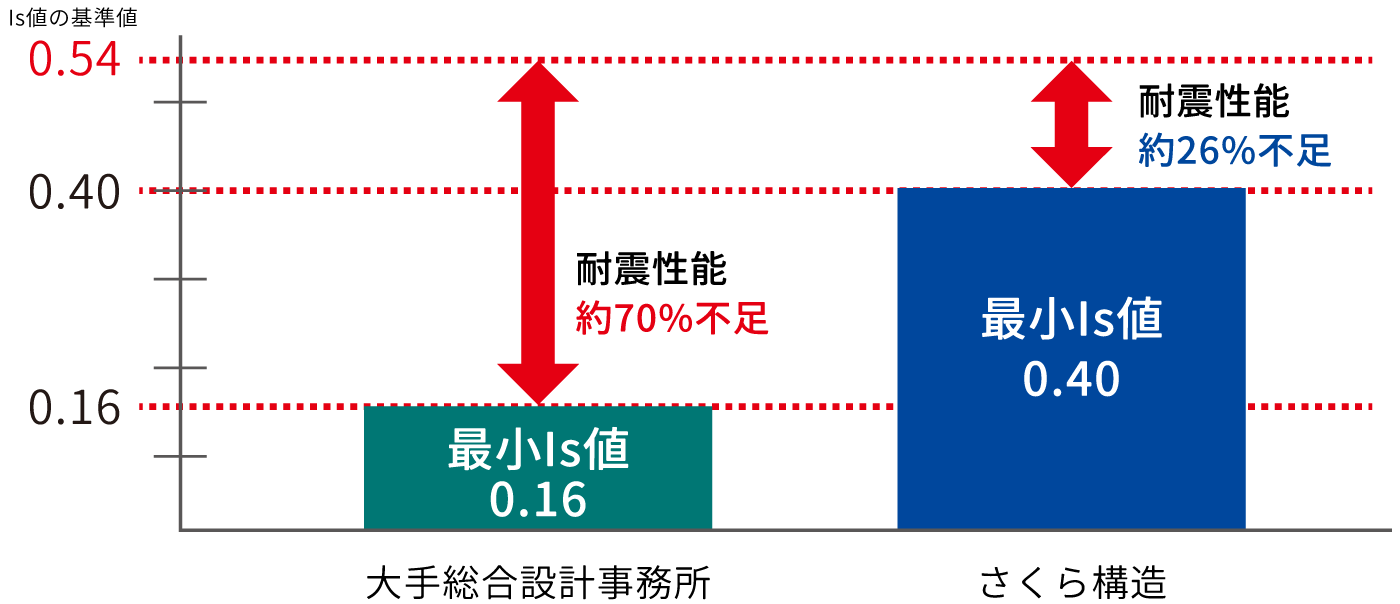

耐震診断の結果

| 最小Is値※ | Is値の基準値※ | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| X方向 | 大手総合設計事務所 | 0.16 ❷ | < | 0.54 | 基準以下 |

| さくら構造 | 0.40 ❷ | < | 0.54 | ||

| Y方向 | 大手総合設計事務所 | 0.24 | < | 0.54 | |

| さくら構造 | 0.56 ❶ | > | 0.54 | 基準以上 |

※地域係数により本建物の基準値は0.6ではなく0.54となる

さくら構造の診断では、Is値が基準値0.54を上回っていたため、耐震基準は確保されていると判断される。この診断に基づけば、Y方向の補強は不要となる。

X方向の診断結果

大手総合設計事務所の診断ではIs値は0.16で、基準値0.54の約29.6%にあたる。これは、基準に対して約70%の耐震性能が不足していると診断したことになる。

しかし、さくら構造が診断したところ、Is値は0.40。これは基準値0.54の約74.0%にあたり、耐震性能の不足は約26%。

したがって、既存プランより補強量を大幅に減らせることとなった。

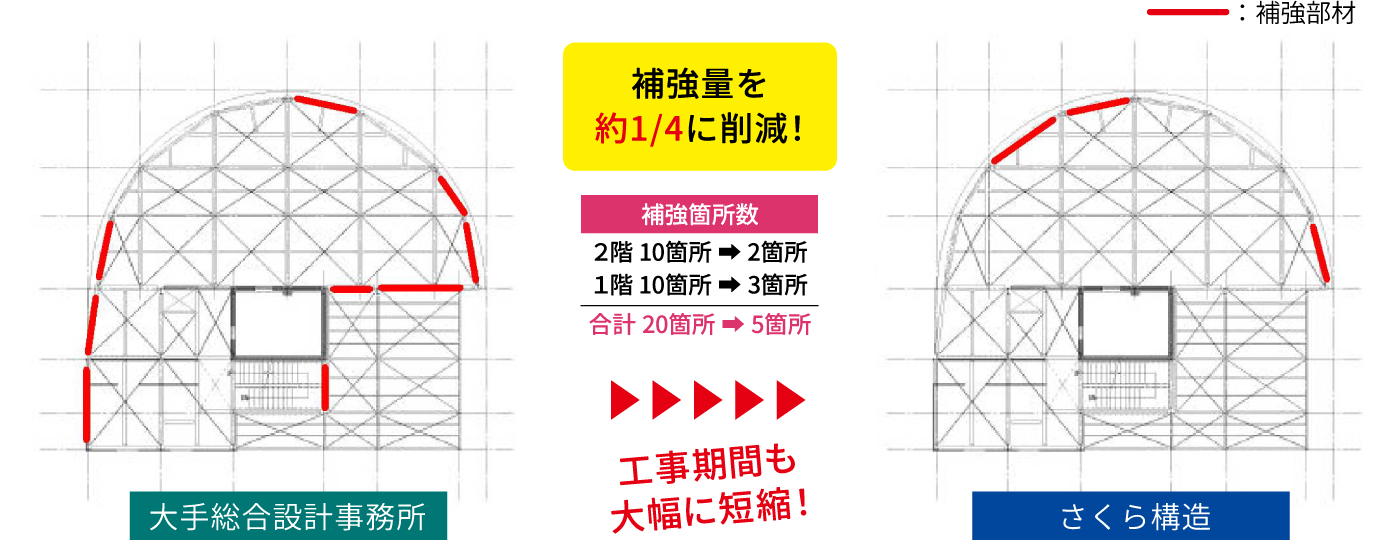

補強量の変化は一目瞭然!補強箇所の比較

以下の通り、1階補強部材を大幅に削減できました。

補強量が減ったため、必然と施工規模も縮小となり、

今回の耐震診断やり直しの原因だった営業停止を回避する設計ができた。

耐震補強工事費も1/4に削減成功

耐震補強工事費 概算の比較

大手総合設計事務所

概算 8500万円(税別)

| 補強費用内訳 | 補強内容 | 単価 | 箇所数 | 計 |

|---|---|---|---|---|

| 1F ブレース | 350万円 | 10箇所 | 3500万円 | |

| 2F ブレース | 300万円 | 10箇所 | 2500万円 | |

| その他諸経費 | 2000万円 |

さくら構造

概算 2100万円(税別)

| 補強費用内訳 | 補強内容 | 単価 | 箇所数 | 計 |

|---|---|---|---|---|

| 1F パネル補強 | 400万円 | 2箇所 | 800万円 | |

| 1F ブレース補強 | 300万円 | 1箇所 | 300万円 | |

| 2F ブレース補強 | 300万円 | 1箇所 | 300万円 | |

| 2F RC壁補強 | 200万円 | 1箇所 | 200万円 | |

| その他諸経費 | 500万円 |

差額 6400万円

削減率(減少率) 75.3%

約1/4に削減

なぜ耐震診断結果に大きな差が生じたのか?

補強量を減らすことができた3つのポイント

- 経験豊富な構造設計歴30年の構造設計者が対応した

- 第三者機関による審査を何度も経験しているため相談を受けてくれる有識者とつながりがあった

- 構造計算プログラムだけでなく一部手計算を取り入れ、細かい検討から最小限の補強量を導き出した

手計算の重要性を解説!電算が弾いてしまう“壁”

今回の耐震診断の結果に大きな差をもたらしたのは

厚さ10cmの壁

現行の構造計算ソフトウェアは新築基準である厚さ12㎝以上の壁しか計算に反映しません。

しかし、当銀行には厚さ10㎝の鉄筋コンクリートの壁が多く存在していました。

大手総合設計事務所の設計者はこの厚さ10㎝の壁、すなわち建物が本来持つポテンシャルを考慮しなかったため、大規模な補強案となっていたと推測できます。

さくら構造では、鉄骨の梁に鉄筋が定着されているか等の観点から現地調査を行いました。

厚さ12㎝に満たなくても耐力・剛性が期待できそうな箇所を手作業で構造計算プログラムに追加した結果、耐震性の過小評価を防ぎ、結果的に少ない補強量での耐震補強工事が可能になったのです。

今回、厚さ10cmの壁を耐震性として考慮できたのは、偶然ではありません。

「建物が新築された当時の設計者は、この厚さ10cmの壁を考慮して構造計算していたのだろう」と、熟練の構造設計者であれば、既存構造図を見れば勘が働くものなのです。

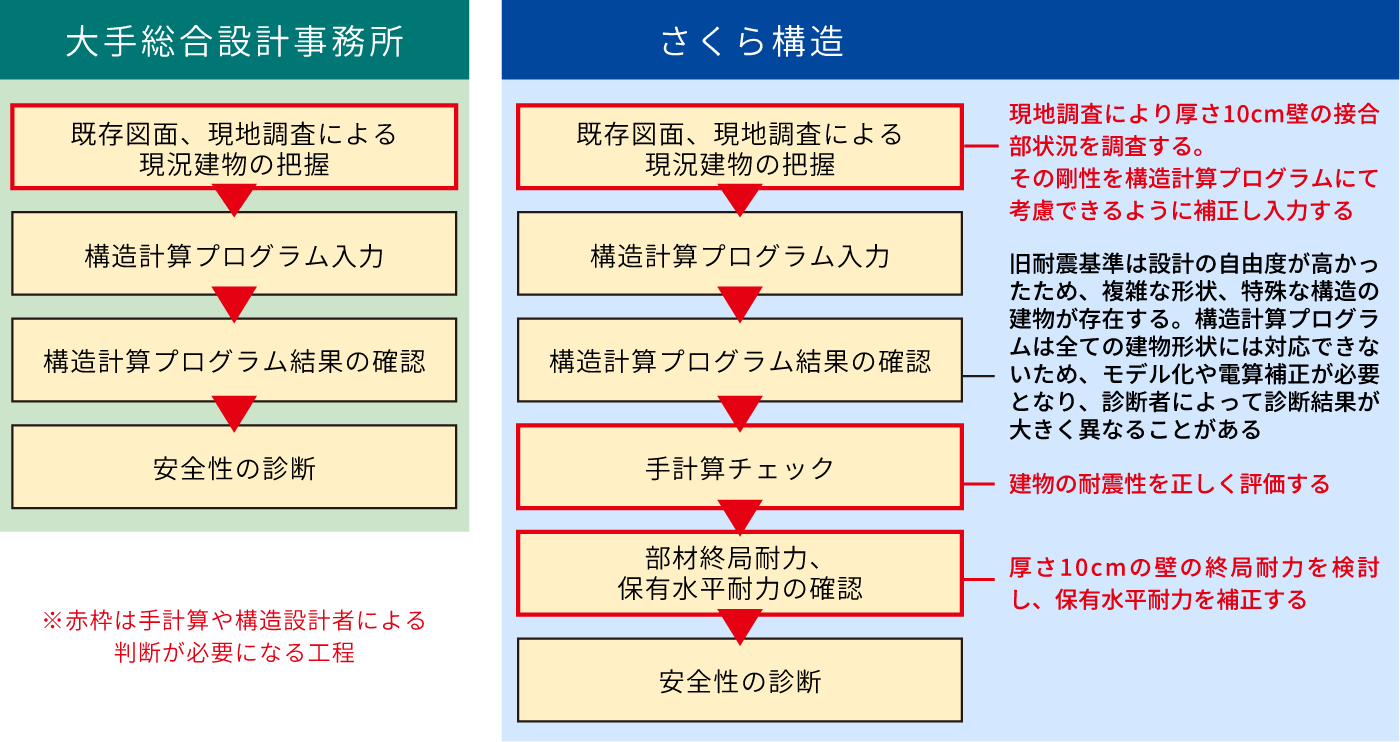

さくら構造と他社の耐震診断フローの違い

建物の耐震性を過小評価せず、正確に評価し補強量を最小限にするには、下記右のような工程が必要であり、設計者の力量や経験に大きく左右されます。

耐震診断はさくら構造にご依頼ください

実は、耐震診断・補強設計においては、構造設計事務所へ外注している設計事務所がほとんどです。

総合設計事務所は幅広い業務に対応できますが、構造設計の専門家集団ではありません。そのため、今回のように耐震診断の経験の少ない設計者が担当してしまうと、実際の物件とはかけ離れた診断結果になってしまうことがあります。

私たちも、耐震診断結果がこれほど変わるとは思っておらず、正直驚きました。

耐震診断・補強設計の依頼先は、慎重に選考する必要があることをご理解いただけましたら幸いです。

他社による診断結果、耐震補強案についてのご相談も可能です。遠慮なくご相談ください。

建物の構造設計は新築設計より、耐震診断・補強設計の方が建築士によって結果が変わります。

その理由は、既存建物は形状、構法、工法、材料、時期など様々な要素によりできており、耐震診断基準(基準書)で全てを網羅することは不可能であるためです。

診断者がさまざまな検討、判断を繰り返し行うため、技術力の差により結果が50%も変わることもあります。

今回ご紹介した事例のように、実態とかけ離れた診断結果を防ぐためには、信頼できる業者へ依頼することが大切です。

健康診断をきちんとすれば、最小限の手術で済む!

名医であれば、的確な診断を下し、困難でも効果的な手術ができる!